Penulis: Lince Eppang

Article courtesy: Antaranews.com

Photo courtesy: Detik.com

Sifatnya yang membumi membuat ludruk disukai banyak orang. Sayang, kesenian tradisional yang sempat populer pada 1960-an hingga 1980-an itu kini telah mati suri.

Saking populernya ludruk pada era tersebut membuat sejumlah orang tertarik melakukan penelitian mengenai ludruk. Salah satunya ialah antropolog James Peacock yang melakukan riset pada 1963 hingga 1964.

Berdasarkan hasil risetnya, ludruk telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Saat itu, masyarakat mengenal yang namanya ludruk lyrok dan ludruk bondan. Pada abad ke-20, muncul pula ludruk Besut yang menampilkan pemain dagelan bernama Besut serta seorang waria yang menari. Di tahun 1920, dua pemain ludruk bisa memainkan tiga peran dalam sebuah cerita. Kemudian ada pula ludruk Besep yang melibatkan empat pemain.

Kelahiran ludruk di Jawa Timur dianggap sebagai perlawanan terhadap seni pertunjukan ala keraton seperti wayang dan ketoprak lahir serta berkembang di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika seni pertunjukan ala keraton bertema elite dan menggunakan bahasa halus, ludruk justru mengangkat kisah sehari-hari dan menggunakan bahasa yang lebih kasar. Hal ini seirama dengan karakter Surabaya yang merupakan ibu kota Jawa Timur. Surabaya merupakan pusat perdagangan, industri dan politik yang masyarakatnya kurang menekankan pada titel dan adat istiadat.

Derasnya perputaran arus ekonomi dan politik di Surabaya berdampak pula pada pola kebudayaan di Surabaya yang cenderung terbuka, heterogen, egaliter, bahkan tak jarang “kasar”. Ludruk dianalogikan sebagai sebuah “ritus modernisasi” yang membantu gerak peralihan dari hal-hal berbau tradisional ke modern.

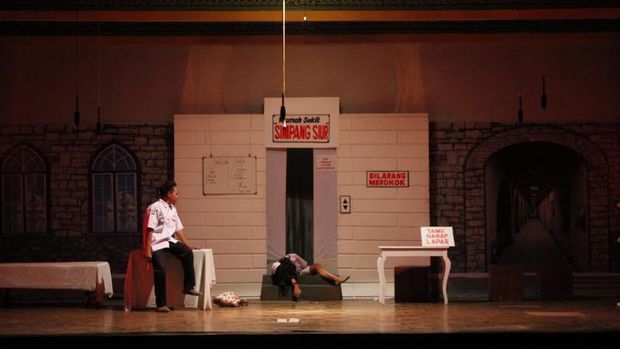

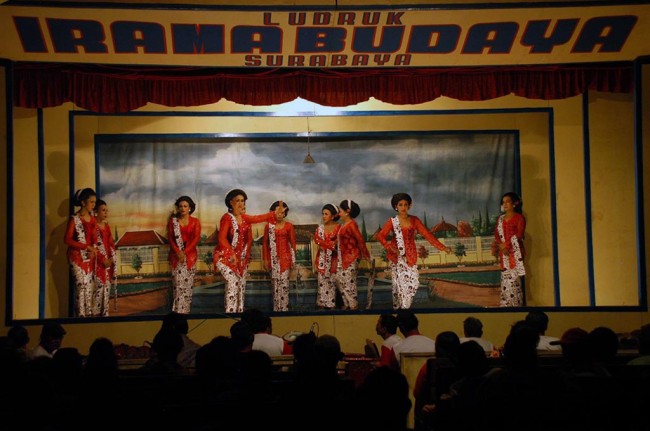

Ludruk biasanya dipentaskan mulai pukul 10 malam hingga pagi sehingga para pemain dituntut memiliki stamina tinggi. Tak heran bila ludruk biasanya hanya dipentaskan kaum pria atau waria. Pementasan ludruk biasanya dimulai dengan atraksi tari Remo, lalu Bedayan yang merupakan joget ringan. Setelah itu dilanjutkan dengan dagelan yang menyuguhkan sebuah kidung. Kemudian barulah masuk ke lakon yang merupakan inti pementasan.

Seni pertunjukan Jawa Timur ini mencapai popularitasnya pada 1963-1964, terlihat dari banyak grup ludruk yang mencapai 594. Sayang, sejak 1980-an popularitasnya terus menurun. Bahkan, Kartolo, seniman ludruk terkenal pun mulai meninggalkan dunia ludruk pada 1985. Hingga kini, belum ada seniman lain yang mampu menyamai kemampuannya.

Saat ini ludruk juga telah mati suri akibat ditinggalkan para penggemarnya. Seniman-seniman ludruk di Surabaya pun satu persatu meninggalkan dunia ludruk. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Widodo Suryantoro, mengatakan seniman ludruk yang masih eksis kebanyakan berasal dari luar Surabaya.

“Dulu di Surabaya ada Cak Markeso, Cak Markuat, Cak Kancil. Tapi sekarang tidak ada penerusnya. Kebanyakan penerusnya alih profesi,” ungkap Widodo.

Padahal Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelestarian ludruk, termasuk di Balai Pemuda dan Tempat Hiburan Rakyat (THR). Namun, pertunjukan ludruk di THR selalu sepi penonton. Untuk membangkitkan kembali popularitas ludruk, masyarakat pun kini dimintai pendapatnya.

Anda punya saran untuk membangunkan ludruk dari mati suri? (*)

SURYA.co.id | SURABAYA – Ratusan anak usia pelajar dan warga Surabaya memadati Taman Surya depan Balai Kota Surabaya, Minggu (9/7/2017) Mereka menyaksikan Festival Tari Remo dan Yosakoi.

Tarian khas Kota Surabaya dan tarian kebanggaan Kota Kochi Jepang bertemu dalam satu festival budaya.

Ini adalah bagian dari pekan Surabaya Cross Culture Festival International Folk Art 2017.

Pertukaran budaya ini berlangsung hingga 20 Juli 2017.

“Tidak hanya Jepang, Amerika, Tiongkok dan banyak negara yang menjalin sister city dengan Surabaya. Mereka menggelar pertukaran budaya,” kata Humas Pemkot Surabaya, Fikser.

Pukul tadi festival pagelaran budaya dua kota dari dua negara ini dibuka.

Wali Kota Kochi Okazaki Seiya hadir langsung bersama ketua DPRD kota ini.

Begitu juga Konjen Jepang di Surabaya juga hadir dalam pembukaan Festival Tari Remo dan Yosakoi.

Dari Surabaya hadir Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan seluruh pimpinan DPRD Surabaya.

Begitu dibuka, dua kota ini menampilkan tari khas mereka.

Sekitar seratus anak tampil menari remo dengan iringan dominan gong.

Sementara kelompok remaja Kochi membawakan tari khas Jepang, Yosakoi.

Tari khas ini dengan ciri khas kedua tangan membawa naruko (alat bunyi dari kayu).

“Saya bangga tari Yosakoi disaksikan ratusan orang di Surabaya,” kata Okazaki saat memberi sambutan.

Penulis: –

Article courtesy: Tribunnews.com

Photo courtesy: Tribunnews.com

Pertunjukan ludruk selalu sepi penonton dan beberapa pemainnya sudah beralih profesi untuk menopanng kebutuhan hidup

JAKARTA-KABARE.CO : Kesenian ludruk asal Surabaya sulit dilestarikan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan pemain ludruk tersebut berasal dari luar kota Surabaya. Selain itu beberapa pemainnya beralih profesi.

“Dulu di Surabaya ada Cak Markeso, Cak Markuat, Cak Kancil tapi sekarang tidak ada penerusnya. Kebanyakan penerusnya alih profesi,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Widodo Suryantoro, seperti dikutip Antara.

Menurutnya, pemerintah kota sebenarnya sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelestarian ludruk, termasuk di antaranya yang ada di Balai Pemuda dan Tempat Hiburan Rakyat (THR).

Wali Kota Surabaya, ia menjelaskan, juga sudah meminta petugas memindahkan gamelan di Balai Pemuda, yang sekarang sedang dibangun, ke THR untuk mendukung acara pertunjukan ludruk di sana.

Namun pertunjukan ludruk di THR selalu sepi penonton. “Akhirnya kami harus memaksa orang untuk menonton. Tapi kalau memaksa menonton kan ya tidak mungkin,” ujarnya.

Padahal, Widodo mengatakan, ludruk seharusnya bisa tetap digandrungi para penonton sampai kapan pun asal grup ludruk terus berkreasi di setiap pertunjukan.

Dengan kondisi kesenian ludruk yang demikian, ia melanjutkan, akhirnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menyampaikan materi edukasi kesenian tradisional kepada murid sekolah di Kota Pahlawan.

“Paling tidak para siswa mengetahui kalau ada kesenian tradisional Ludruk yang pernah populer di Surabaya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha sebelumnya menyatakan siap mengawal keinginan warga untuk menghidupkan kembali kesenian tradisional Ludruk yang dulu sempat berjaya di THR Surabaya.

“Saya menilai, selama ini pemkot kurang ada niatan menumbuh kembangkan kesenian di THR,” katanya.

Masduki mengatakan sudah saatnya budaya tradisional diberi ruang dan anggaran cukup supaya bisa tetap lestari.

“Mohon masukan agar temen-temen komisi D DPRD Surabaya bisa mengimplementasikan dalam anggaran selanjutnya,” ujarnya. (ant/al)

Penulis: –

Article courtesy: Kabare.co

Photo courtesy: Kabare.co

Metrotvnews.com, Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya mengakui, kesulitan melestarikan kesenian tradisonal Ludruk yang kini mati suri karena ditinggalkan para penggemarnya. Selama ini, kebanyakan pemain Ludruk yang masih ada berasal dari luar Kota Surabaya.

“Dulu di Surabaya ada Cak Markeso, Cak Markuat, Cak Kancil. Tapi, sekarang tidak ada penerusnya. Kebanyakan penerusnya alih profesi,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Widodo Suryantoro di Surabaya, Sabtu 8 Juli 2017.

Menurut Widodo, pihaknya sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk melestarikan Ludruk, seperti yang ada di Balai Pemuda dan Tempat Hiburan Rakyat (THR). Bahkan, Wali Kota Surabaya meminta alat musik gamelan yang selama ini ada di Balai Pemuda untuk dipakai di THR.

Pemindahan alat musik gamelan itu dilakukan karena di Balai Pemuda saat ini masih ada pembangunan. Hanya saja, setiap pertunjukan Ludruk di THR selalu sepi, tidak ada yang menonton.

“Akhirnya kami harus memaksa orang untuk menonton. Tapi kalau memaksa menonton kan ya tidak mungkin,” ujarnya.

Widodo mengatakan, Ludruk tetap bisa digandrungi penonton sampai kapan pun itu karena kepiawaian grup Ludruk yang terus berkreasi di setiap pertunjukan. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Surabaya agar ada edukasi kepada siswa didik di tiap-tiap sekolah di Kota Pahlawan.

“Paling tidak, para siswa mengetahui kalau ada kesenian tradisional Ludruk yang pernah pernah populis di Surabaya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha sebelumnya menyatakan siap mengawal keinginan warga untuk menghidupkan kembali kesenian tradisional Ludruk yang dulu sempat berjaya di THR Surabaya. “Saya menilai, selama ini pemkot kurang ada niatan menumbuh kembangkan kesenian di THR,” katanya.

Masduki mengatakan, sudah saatnya budaya tradisional diberikan ruang dan anggaran yang cukup. Hal ini merupakan bagian dari upaya menyelematkan generasi muda dari ketidakpedulian terhadap kesenian tradisional.

“Mohon masukan agar temen-temen komisi D DPRD Surabaya bisa mengimplementasikan dalam anggaran selanjutnya,” ujarnya.

(NIN)

Penulis: –

Article courtesy: Metrotvnews.com

Photo courtesy: Metrotvnews.com

INFONAWACITA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengaku kesulitan melestarikan kesenian tradisonal Ludruk, yang kini mati suri karena ditinggalkan para penggemarnya.

Salah satu indikatornya kebanyakan pemain Ludruk yang masih ada berasal dari luar Kota Surabaya.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Widodo Suryantoro di Surabaya, Sabtu (8/7).

“Dulu di Surabaya ada Cak Markeso, Cak Markuat, Cak Kancil tapi sekarang tidak ada penerusnya. Kebanyakan penerusnya alih profesi,” katanya.

Menurut dia, untuk melestarikan Ludruk sebetulnya pihaknya sudah menyediakan sarana dan prasarana seperti yang ada di Balai Pemuda dan Tempat Hiburan Rakyat (THR).

Bahkan, lanjut dia, Wali Kota Surabaya meminta alat musik gamelan yang selama ini ada di Balai Pemuda untuk dipakai di THR. Itu dilakukan dikarenakan di Balai Pemuda saat ini masih ada pembangunan.

Hanya saja setiap pertunjukan Ludruk di THR selalu sepi tidak ada yang menonton. “Akhirnya kami harus memaksa orang untuk menonton. Tapi kalau memaksa menonton kan ya tidak mungkin,” ujarnya.

Widodo mengatakan Ludruk tetap bisa digandrungi para penonton sampai kapanpun itu karena kepiawaian grup Ludruk yang terus berkreasi di setiap pertunjukan.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya tetap melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Surabaya agar ada edukasi kepada siswa didik di tiap-tiap sekolah di Kota Pahlawan.

“Paling tidak para siswa mengetahui kalau ada kesenian tradisional Ludurk yang pernah pernah populis di Surabaya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha sebelumnya menyatakan siap mengawal keinginan warga untuk menghidupkan kembali kesenian tradisional Ludruk yang dulu sempat berjaya di THR Surabaya.

“Saya menilai, selama ini pemkot kurang ada niatan menumbuh kembangkan kesenian di THR,” katanya.

Masduki mengatakan sudah saatnya budaya tradisional diberikan ruang dan anggaran yang cukup. Hal ini merupakan bagian dari upaya menyelematkan generasi muda dari ketidakpedulian terhadap kesenian tradisional.

“Mohon masukan agar temen-temen komisi D DPRD Surabaya bisa mengimplementasikan dalam anggaran selanjutnya,” ujarnya.

Penulis: –

Article courtesy: infonawacita.com

Photo courtesy: infonawacita.com

SURABAYA – Tari Remo masih menjadi andalan Pemkot Surabaya dalam Cross Culture International (CCI) 2017. Kegiatan ini akan berlangsung dalam dua sesi pada Minggu, 9 Juli dan Minggu 16 Juli – Kamis 20 Juli 2017. Tarian yang mengisahkan perjuangan seorang pangeran di medan laga ini diyakini akan memukau delegasi serta peserta event tahunan tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya Widodo Suryantoro menyampaikan, Tari Remo awalnya merupakan tarian yang digunakan sebagai pengantar pertunjukan ludruk. Namun, pada perkembangannya tarian ini sering ditarikan secara terpisah sebagai sambutan atas tamu kenegaraan, ditarikan dalam upacara-upacara kenegaraan, maupun dalam festival kesenian daerah.

“Banyak wisatawan mancanegara yang gandrung dengan tarian ini sehingga jenis tarian ini kami pilih. Meski begitu, banyak tarian lain yang akan kami tampilkan selama penyelenggaraan CCI 2017 nanti,” kata Widodo kepada wartawan, Jumat (7/7/2017).

CCI 2017 kali ini akan mengangkat tema Folk Art Festival dengan peserta berjumlah 1.260 orang. CCI akan dibuka dengan Tari Remo remaja 12 grup yang terdiri dari anak usia 5 tahun hingga 16 tahun. Setelah itu, disambung Tari Yosakoi yang diikuti 40 grup yang terdiri dari sekitar 1.000 orang. Jepang menjadi satu-satunya negara yang bakal menampilkan Tari Yosakoi di Taman Surya karena Negeri Sakura tersebut telah menjalin hubungan kerja sama kota kembar atau biasa disebut sister city dengan Surabaya. “Biar muatan lokal kedua negara seimbang,” imbuhnya.

Lewat CCI ini, Widodo berharap warga Surabaya bisa mengetahui macam tarian dari negara-negara mancanegara. Begitu pula dengan negara asing mengetahui jenis tarian Surabaya, yakni Tari Remo. Para penampil berasal dari sejumlah kota, di antaranya Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan Aceh. Sementara dari luar negeri akan hadir tujuh negara yaitu, China, Rusia, Slovakia, Kanada, Polandia, Thailand, dan Lithuania. “Jumlah peserta luar dan dalam negeri yang akan mengisi acara CCI belum resmi, nanti akan bertambah,” imbuh Widodo.

Nantinya, festival CCI bakal digelar di beberapa lokasi. Di antaranya, Taman Surya, Gedung Balai Pemuda, Gedung Balai Kota, Gedung eks-Siola, Balai Budaya Surabaya, Taman Bungkul, G-Walk Citraraya Surabaya, Ciputra World dan Royal Plaza. Sementara pada acara yang berlangsung tanggal 16-20 Juli 2017, seluruh peserta lintas budaya yang berasal dari perwakilan dalam negeri dan luar akan memparadekan budaya mereka. Peserta akan berjalan sepanjang 4,8 km dari Taman Bungkul ke Monumen Bambu Runcing.

Seniman Kota Suraya Heri Lento menyampaikan, kegiatan cross culture internationalselalu ditunggu banyak orang, terutama wisatawan. Sebab, selain hiburan, banyak hal baru dari suguhan acara tersebut. “Banyak wisatawan datang jauh-jauh datang ke Surabaya hanya untuk menyaksikan acara ini. Mereka menjadi tahu jenis kesenian tradisional dari berbagai negara,” tuturnya.

Penulis: Ihya’ Ulumuddin

Article courtesy: Sindonews.com

Photo courtesy: Sindonews.com

Tari Remo merupakan tarian tradisional Jawa Timur. Tarian ini menggambarkan keberanian seorang pangeran di medan perang. Pada kesenian Ludruk, tari Remo biasa ditampilkan sebagai pengantar pertunjukkan atau sebagai tarian penyambutan tamu besar.

Menurut sejarah, tari ini diciptakan para seniman jalanan yang ingin menggambarkan seorang pangeran yang pemberani. Dengan mengamen, tarian ini diperkanalkan oleh para seniman jalanan. Seiring berjalannya waktu, Tari Remo semakin dikenal dalam pertunjukkan Ludruk, dan sering terlihat pada acara penyambutan tamu penting.

Secara umum, tari ini dibawakan oleh kaum pria, karena ingin memperlihatkan sosok pangeran. Akan tetapi, sekarang ini tari Remo juga dibawakan oleh kaum wanita. Maka, muncul juga Tari Remo Putri.

Gerakan kaki yang dinamis, akan sering terlihat pada gerakan tari ini. Terdengar juga suara lonceng kecil yang berbunyi ketika para penari melakukan gerakan kaki itu, lantaran mereka mengenakan gelang lonceng pada kaki mereka. Selain itu, para penari juga melakukan gerakan selendang dan kepala.

Tak hanya itu, para penari juga harus bisa menyamakan iringan musik dengan gerakan kaki yang pas. Jika tidak, suara lonceng tidak akan pas dengan suara iringan musik tersebut. Tari ini diiringi dengan musik gamelan.

Berbicara soal kostum, para penari menggunakan lengan panjang dan ikat kepala warna merah. Celana yang digunakan sepanjang lutut, dan ada kain batik pesisiran yang di ikat pada pinggang. Tidak lupa ada atribut berupa keris yang diselipkan di belakang pinggang penari.

Hingga hari ini, Tari Remo masih dijaga keberadaanya. Nilai seni dan sejarah pada tari ini tetap terlestarikan oleh masyarakat Jawa Timur. Bahkan, pada acara festival, tari ini juga kerap ditampilkan.

Penulis: Ikhsan Digdo

Article courtesy: Merahputih.com

Photo courtesy: Antara.com

MALANGTIMES – “Seni tidak abadi. Ia bisa hancur kapan saja. Tapi ia akan tetap ada karena kita menjaganya. Dan kita menjaganya karena ia memang pantas untuk dijaga”. Begitulah ungkapan seorang Bupati Malang Dr Rendra Kresna atas kecintaannya terhadap kesenian tradisional yang terus hidup di Kabupaten Malang.

Kecintaannya berbasis sejarah atas jejak-jejak kesenian tradisional, baik di zaman para wali, masa perjuangan kemerdekaan, sampai pada masa kini. Ludruk adalah salah satu kesenian tradisional yang dia jaga keberadaannya di dalam himpitan budaya luar yang begitu masif membombardir kecintaan generasi muda dalam berkesenian.

“Saat panggung-panggung kesenian tradisional seperti ludruk ditinggalkan penontonnya dan pemerintah hanya berpangku tangan, maka jangan salahkan negara lain yang akan mengambil dan memiliki khazanah kekayaan Nusantara ini,” kata Rendra Kresna yang mencontohkan berbagai bentuk kesenian dan budaya Indonesia sudah diklaim milik beberapa negara lain, Senin (06/06) kepada MALANGTIMES.

Bagi Rendra yang tidak antipati terhadap bentuk kebudayaan dan kesenian luar (barat), kondisi ini sangatlah memprihatinkan. Saat generasi muda sudah tidak mengenal ludruk, misalnya, maka lambat laun kesenian yang memiliki sejarah panjang dan khas Jawa Timuran ini akan hilang. “Saya memahami setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Tapi seni tradisional ini saya yakin akan selalu berada dalam jiwa seluruh generasi yang berbeda selera itu,” ujarnya.

Untuk merestorasi kecintaan terhadap kesenian tradisional seperti ludruk inilah, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Rendra Kresna hadir. Berbagai acara pemerintahan diisi hiburannya dengan kesenian ludruk untuk masyarakat. Berbagai komunitas ludruk diajak kembali dan dirangkul untuk menghidupi kembali habitatnya.

Hasilnya, beberapa komunitas ludruk kembali tampil dan hidup kembali. Misalnya Ludruk Semarak yang dipimpin oleh komedian tradisional Muhamad Topan. Ada juga Ludruk Karangpandan, Ludruk Madep Mantep Bangelan, Ludruk Adi Laras dan lainnya.

Kecintaan Rendra terhadap ludruk bukan sekadar karena dalam kesenian tradisional tersebut ditemukan nilai-nilai kemanusian semata, tetapi juga dalam upaya merawat sejarah dari ludruk tersebut. Dari penuturannya, sejarah ludruk di Malang terlahir dari embrio perlawanan di masa perjuangan. Ini bertalian erat dengan masa penjajahan Jepang, ketika ludruk dijadikan medium kritik. “Saat itu muncul parikan terkenal Cak Durasim, yaitu ‘Bekupon omahe doro, melok Nippon soyo sengsoro,’” ujarnya.

Ludruk sebagai medium kritik dan perlawanan terlihat sampai kini dari tokoh lakon, cerita dan perlengkapan yang dimainkan selalu mengacu pada kehidupan sehari-hari era perjuangan. Walaupun di sana-sini sudah mulai adanya modifikasi dalam upaya menyesuaikannya dengan kondisi jaman.

Rendra melanjutkan, sekitar tahun 1930 di Malang berdiri Ludruk Ojo Dumeh didirikan oleh Abdul Madjid. Pada tahun-tahun selanjutnya bermunculan berbagai kelompok ludruk. Antara lain Ludruk Djoko Muljo pimpinan Nadjiran di Embong Brantas (1936), Margo Utomo pimpinan Asnan atau Parto Gembos (sekitar 1936-1940), Sido Dadi Slamet pimpinan Temas tahun 1940-an, kemudian ludruk gerakan gerilya misalnya Ludruk SAGRI (Sandiwara Angkatan Gerilya Republik Indonesia, 1947-1948) pimpinan Said Djajadi.

“Itu di masa perjuangan kemerdekaan. Saat memasuki tahun 1950-an, lahir ludruk Bladjaran atau ludruk-ludruk baru,” ungkap Rendra. Dia menyebutkan pada tahun itu ada perkumpulan Ludruk Bond Malang Selatan pimpinan Kaprawi tahun 1952.

Tahun 1950-1960 berdiri beberapa kelompok ludruk yang berada di bawah organisasi massa dan organisasi sosial politik. Antara lain Ludruk Juli Warna pimpinan Markasan, Ludruk Taruna pimpinan dr. Safril dan Gatot, Ludruk Bintang Massa (LKN) pimpinan Samsuri, dan Ludruk Melati (Lekra) pimpinan Darmo tahun 1960.

Ludruk sebagai medium ekspresi juga pernah mengalami pasang surut dengan imbas politik pada masa itu. “Tahun 1965 dengan adanya peristiwa G 30 S PKI, beberapa ludruk yang berafiliasi kepada Lekra porak- poranda,” terang Rendra yang melanjutkan pasca-tahun tersebut ada kebijakan penggabungan ludruk di Malang. Tahun 1970-an kelompok ludruk berada di bawah binaan ABRI sampai kini. Di antaranya Ludruk Putra Bhakti menjadi Ludruk Anoraga yang dibina oleh Yonif 513 Brigif 2 Dam VIII Brawijaya. Ludruk Anoraga kembali dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma Unit II Inmindam VIII Brawijaya; Ludruk Sinar Budaya dibina oleh Brimob Kompi A Yon 412, Ludruk Karya Sakti dibina oleh Kodim 0818 Malang dan Ludruk Perkasa Alam dibina AURI Malang.

“Lepas dari berbagai peristiwa politik, ludruk tetap adalah khazanah kesenian kita yang patut dilestarikan dan dihidupkan kembali,” ucap Rendra yang juga mencontohkan kelompok Ludruk Armada yang berada di Desa Rembun, Kecamatan Dampit yang pernah menjadi ludruk percontohan di Kabupaten Malang.

Penulis: Nana

Article courtesy: Malangtimes.com

Photo courtesy: Malangtimes.com

Generasi anyar ludruk Surabaya ini tak henti-hentinya tampil dengan naskah-naskah yang segar. Termasuk mementaskan sejarah Ujung Galuh yang dalam salah satu versi menjadi cikal bakal Surabaya. Nama kelompok itu adalah Ludrukan Nom-noman Tjap Suroboio (Luntas).

Kesibukan terasa di belakang panggung Gedung Pringgodani, Taman Hiburan Rakyat, Sabtu (27/5). Belasan orang tampak berlalu-lalang kian kemari. Mereka memoleskan riasan wajah, mengepaskan kostum di badan, hingga mengecek kesiapan sebelum naik ke pentas.

Persiapan itu rampung sekitar pukul 21.00. Telat setengah jam dari jadwal yang seharusnya. Tapi, penonton no problem. Tetap setia menunggu hingga pertunjukan dimulai.

Sebagaimana pakem ludruk, adegan bedhayan membuka pementasan lakon Oedjoeng Galoeh. Itu adalah semacam adegan selamat datang. Yang membawakan tujuh lelaki. Tapi, banci. Memakai baju putri. Sesuai tradisi.

Nah, malam itu, ada tujuh lelaki yang melakonkan bedhayan tersebut. Mereka berkebaya. Melihat bentuk para banci itu, tawa penonton kembali terpingkal-pingkal. Perut semakin terkocok saat para lelaki tersebut menari. Entah tarian, entah gerakan orang ’’kumat’’. Sebab, mereka bergoyang sesuka hati. Tidak ada aturan gerakan yang pasti. Makin kocak.

Ledakan tawa itu seolah menjadi bom saat jarit (kain) yang mereka kenakan tiba-tiba melorot begitu saja di atas panggung. Lagu gamelan yang awalnya mengiringi tiba-tiba bersalin rupa menjadi lagu upbeat. Para penari berjingkrak-jingkrak kian heboh. Bak cheerleader lengkap dengan pompomnya.

Itu memang keriangan khas Ludrukan Nom-noman Tjap Soeroboio (Luntas).⨠Ada pakem yang dijaga. Tapi, dimodifikasi sesuai segmentasi zaman dan penonton.

Nah, malam itu, mereka memainkan Oedjoeng Galoeh. Dalam salah satu versi, kisah tersebut menggambarkan asal-usul Surabaya yang tumbuh sekitar tujuh abad silam. Inti cerita malam itu adalah kedatangan pasukan Tartar dari Mongolia yang ingin menguasai tanah Jawa. Kisah sejarah yang cukup serius, sejatinya. Tapi, Luntas tetap membawakannya dengan gaya kocak.

”Yang penting, inti ceritanya bisa tersampaikan. Tapi, kan yang namanya ludruk itu ya tetap harus menghibur,” tutur Robert Bayoned, sutradara. Robert mengaku tidak mengalami kesulitan saat membikin naskah. Sebab, lelaki yang bermain ludruk sejak 1993 tersebut memang suka sejarah sejak dahulu. Berbagai buku sejarah dilahapnya untuk menentukan versi cerita yang akan diadaptasi menjadi bahasa panggung.

Lakon Oedjoeng Galoeh digarap selama tiga pekan. Mereka memilih versi sejarah Ujung Galuh berdasar penelitian Pemkot Surabaya. ’’Karena kita di Surabaya,’’ ucap Robert.

Nah, naskah ludruk itu tidak berwujud buku tebal bak naskah film. Wujudnya adalah lembaran-lembaran kertas untuk menata alur. Untuk mengawal cerita.

’’Inti ludruk adalah improvisasi. Jadi, pemain hanya mendapat penjelasan dari sutradara, lalu dikembangkan masing-masing,’’ kata lelaki yang pernah membikin grup lawak Bayoned tersebut. Nah, naskah malam itu adalah penjaga benang merah yang harus disampaikan kepada penonton.

Sebagai seniman ludruk generasi anyar, Luntas memang rutin pentas. Tapi, penampilan malam itu didedikasikan sebagai kado ulang tahun Surabaya yang jatuh pada 31 Mei.

Meski membawakan kisah zaman kerajaan, tidak semua setting panggung dan kostum jadul. Sejumlah kesan modern tetap ditampilkan di atas panggung. Sebagai penanda bahwa Luntas memang berbeda. Mulai backdrop, kostum yang semi-cosplay, hingga sejumlah karakter yang diberi sentuhan modernisasi.

Tengok saja kemunculan tukang parkir kapal yang setia menunggu di pelabuhan. Atau tukang asongan yang tiba-tiba muncul saat para pemain beradegan serius. Kemunculan mereka tentu langsung bikin gerrr…

Saat kedatangan pasukan Tartar yang bengis di pelabuhan, si tukang parkir tetap menagih ongkos parkir kapal yang berlabuh. ’’Mbok pikir gratis? Gak ngrasakno rasane ditagih dishub, dikongkon mbayar karcis (Kamu pikir gratis? Kamu nggak merasakan ditagih dishub untuk bayar karcis, Red). Malah plonga-plongo,’’ sembur sang tukang parkir sambil mendorong kepala panglima pasukan Tartar.

Tentu, perut penonton terus dikocok. Apalagi, omelan sang tukang parkir dibalas omelan sang panglima yang memakai bahasa dari antah berantah.

Boleh dibilang, pertunjukan malam itu sukses. Baik dari sisi apresiasi penonton, penampilan, maupun eksistensi Luntas. Tapi, para pemain tidak mau langsung puas. Terlebih, mereka merasa adegan di atas panggung kurang maksimal. ’’Baru benar-benar latihan empat hari,’’ kata Saiful Irwanto, pembina Luntas. Sebelumnya, Luntas berfokus pada pertunjukan lain. Bahkan, setelah latihan intensif pun, para pemain tidak sepenuhnya komplet.

Saiful Irwanto alias Ipoel berperan sebagai penerjemah panglima Tartar. Dia juga menjadi leader di atas panggung. Jika ada pemain yang akan keluar jalur, dia meluruskan. Dengan kode dan dialog tertentu. ’’Kayak tadi si panglima. Improvisasi lawakannya kan banyak banget. Jadi, seharusnya ceritanya bisa sampai, tapi ketutup oleh tawa penonton duluan,’’ kata Ipoel.

Meski begitu, tetap ada rasa lega dalam batin para pemain. Inti kisah tetap tersampaikan dengan baik. ”Meski waktu latihan sempit, karena mereka sudah punya jam terbang tinggi, hasilnya tidak terlalu mengecewakan,” tutur Ipoel.

Hal serupa diakui pemain lainnya, Yudha Purnawan. ”Kesulitan dialog,’’ kata Yudha soal perannya sebagai raja Majapahit. Tak heran, dia hanya punya sedikit waktu untuk berlatih. Adi Sutakrib yang berperan sebagai panglima Tartar juga merasakan itu. ’’Gampang-gampang susah. Apalagi ini ngomongnya pakai bahasa tumbuhan,” katanya, lantas tertawa.â¨

Malam itu, tingkah kocak Adi kerap membikin penonton terpingkal-pingkal. Dia memang sering mendapat peran untuk adegan-adegan konyol. Itu jugalah yang berhasil menutupi beberapa kesalahan kecil yang dibuatnya di atas panggung. ”Itu ekspresi dari hati. Kalau disuruh mengulang, pasti nggak bisa,” ucap ayah dua anak tersebut.â¨

Kisah itu dipungkasi persekutuan pasukan Tartar dengan Majapahit untuk menghancurkan Kerajaan Daha. Dalam sejarah, itu adalah momen perseteruan Raden Wijaya dari Majapahit melawan Jayakatwang dari Daha (Kediri). Perang pun akhirnya pecah dengan kemenangan berada di tangan Majapahit dan Tartar. Pertunjukan berakhir dengan pesta kemenangan besar-besaran di pelabuhan. Saat pasukan Tartar terlena, Majapahit menyerang hingga banyak yang tewas, termasuk sang panglima yang tetap bertingkah kocak meski sudah terbaring mati.â¨

Rupanya, meski mau bersekutu, raja Majapahit hanya ingin memanfaatkan Tartar untuk membalaskan dendamnya ke Kerajaan Daha. Dengan kemenangan itu, Arya Lembu Sora pun mengumumkan bahwa nama pelabuhan tersebut adalah Churabhaya. Chura berarti berani dan bhaya bermakna bahaya. Surabaya. (*/c6/dos)

Penulis: Suryo Eko Prasetyo

Article courtesy: Jawapos.com

Photo courtesy: Jawapos.com

Berupaya merintis kembali eksistensi kesenian ludruk yang mulai memudar di Malang, sekelompok komedian mendirikan komunitas bernama Mlumah.

Merdeka.com, Malang – Berupaya merintis kembali eksistensi kesenian ludruk yang mulai memudar di Malang, sekelompok komedian ini mendirikan sebuah komunitas lawak yang dinamakan Malang Lucu Mahasiswa (Mlumah). Berdiri sejak Oktober 2014 lalu, Mlumah berusaha menghadirkan konsep lawak lawas dengan wajah baru untuk menghibur masyarakat di tanah air, khususnya di Malang.

Rian Fauzi, salah satu penggagas berdirinya Mlumah berbagi cerita, terkait perjalanan Mlumah selama tiga tahun belakangan ini. Grup lawak yang digawangi Rian, Efri dan Ipul ini bahkan sempat mampir dalam sebuah ajang pencarian bakat pelawak di salah satu stasiun televisi nasional. Pengalaman ini, kata Rian, menjadi salah satu pelajaran penting bagi dirinya dan kawan-kawan Mlumah untuk membangkitkan gairah grup lawak, khususnya Ludruk di Malang.

Mlumah, bermula dari kumpul-kumpul bersama sekawanan orang yang sempat bertemu di sebuah manajemen artis di Malang. Setelah ‘lulus’ dari manajemen tersebut, mereka tetap menjalin komunikasi yang baik. Memiliki hobi yang serupa di dunia lawak, akhirnya mereka mencetuskan ide untuk mendirikan sebuah komunitas lawak di Malang.

“Akhirnya, saat kumpul-kumpul itu, kita kepikiran bikin grup-grupan. Pas kita mau launching, kita kepikiran buat ludruk. Terus kita tercetus buat Mlumah itu. awalnya namanya itu Malang Ludruk Mahasiswa,” cerita Rian, saat ditemui merdeka.com dalam acara Satu Jam Bersama Mlumah di Coffee Kayoe Malang.

Nama Ludruk sendiri diambil dari konsep utama jenis lawak yang dibawakan. Hanya saja, kata Rian, kekurangan sumber daya manusia membuat grup lawak yang beranggotakan 17 orang ini, tak mampu menghadirkan konsep Ludruk secara utuh. Sehingga, nama Ludruk dalam Mlumah diubah menjadi Lucu dan hingga kini dikenal dengan Malang Lucu Mahasiswa.

“Ketika kita kepingin menghidupkan Ludruk ini, kita kesulitan pada musik gamelannya. Karena kurang SDM-nya. Akhirnya Ludruknya kita hilangin dulu waktu itu. Jadi kita ubah namanya jadi Malang Lucu Mahasiswa,” terangnya.

Ingin menghidupkan kembali kesenian Ludruk yang mulai memudar di Malang, Rian bersama Mlumah mencoba menggali ilmu seputar kesenian tradisional asal Jawa Timur itu. Di Malang sendiri, Rian mengaku masih kesulitan menggandeng mentor untuk memperdalam seni lawak tersebut. Justru, ia mendapatkannya dari kota lain, seperi Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta.

“Kita (Mlumah) berguru kemana-mana. Kita ke Surabaya, kita berguru sama orang Surabaya. Kita ke Yogya, terus kita ke Jakarta. Kita mencari mentor, belajar,” tuturnya.

Menyadari pentingnya regenerasi anggota, Rian mengaku seringkali berburu talenta di beberapa kelompok kesenian Mahasiswa, khususnya di Malang. Kendati demikian, Rian menyadari bahwa dirinya harus memperkuat akar Mlumah untuk mendatangkan anggota baru.

Terkait hal itu, Mlumah mempertahankan eksistensinya dengan terus berkarya di dunia lawak. Acara demi acara mereka datangi untuk melakukan pentas, untuk melatih kemampuan seni lawak sekaligus mempertahankan eksistensi Mlumah, sebagai wajah anyar pentas Ludruk di Malang.

“Intinya, kita ingin menjaga performa. Jadi kita taktiknya dulu pertama itu, satu minggu minimal harus main satu kali, dibayar atau tidak dibayar. Kita terus nyari job (pentas), dan akhirnya keturutan. Kita tetep manggung satu minggu satu kali,” pungkasnya.

Penulis: –

Article courtesy: Merdeka.com

Photo courtesy: Merdeka.com